この冬は、ラニーニャ現象の影響か? 大寒中に雨が降ったり、

日々の天候も安定せずに、山にも往けないで居ます。

景色が見えない山は面白くないので・・・ね・・・

そんな中で・・・こんな情報を発見しました。

雪崩は、一般的に一定の傾斜の斜面で発生しやすいことが知られています。

国土地理院は、平成29年那須町の雪崩を受けて、

全国の雪崩関連図を緊急に整備しました。

(国土地理院HPより)

役所としては、雪崩事故後の素早い対応だと思いますが・・・

雪崩関連図なるものが、実際に使い物になるのでしょうか・・・

雪崩の発生しやすい斜面は、

斜度30度以上で特に斜度35~45度が最も危険と言われています。

最近の雪崩講習会では、斜度18度でも雪崩は発生すると教えられてます。

植生や積雪量、斜面の向いている方角など、いろいろな要因があるようですが・・・

この図は、計算により機械的に斜度から危険性を評価したもので、

雪崩の危険度そのものを評価したものではありません。と、書かれてます。

それでも事前に、これをチェックすることによって、地形から危険な斜面、

安全と思われる斜面が明確にわかり、役に立つものだと思いますが・・・

これを使って、よく往く山域の、雪崩図を作図しました。

黄色が濃い程に危険地帯のようですが・・・

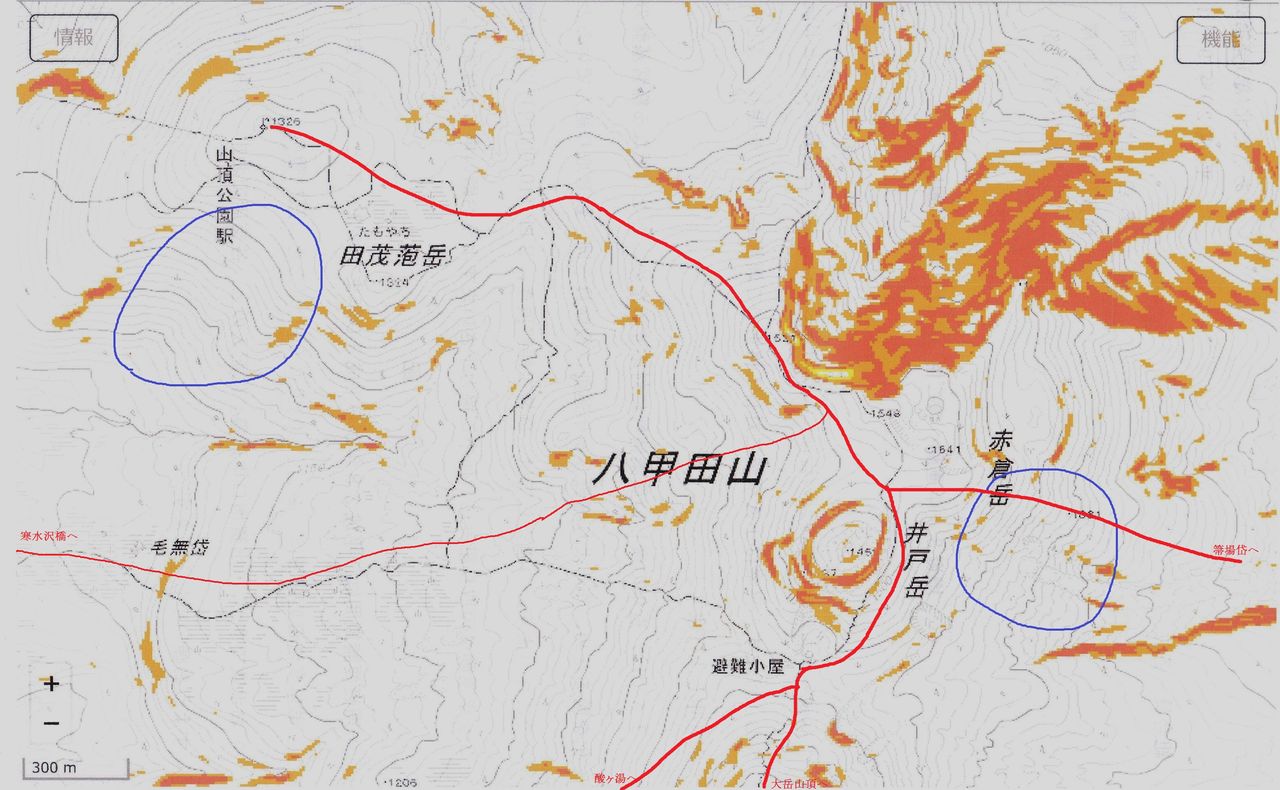

最近よく通る(滑る)ルートを赤線で入れて見ました。

結構、危険がイッパイですね・・・必ず雪崩れると決った訳では有りませんが・・・

北八甲田 タモヤチ岳・赤倉岳・井戸岳周辺。

タモヤチ岳の南西斜面の青○部分ですが、下地は笹の群生地です。

春先は、下地の笹が積雪を支えきれずに、横亀裂が何段にも入る場所。

面発生の全層雪崩が起きる場所です。ここはボーダーが多数滑ってます。

赤倉岳と井戸岳の東斜面の青○部分は、下地が小潅木で全て積雪で隠れてますが、

3月~GWに掛けては山スキーのツァーコースになる処、毎年よく利用してます。

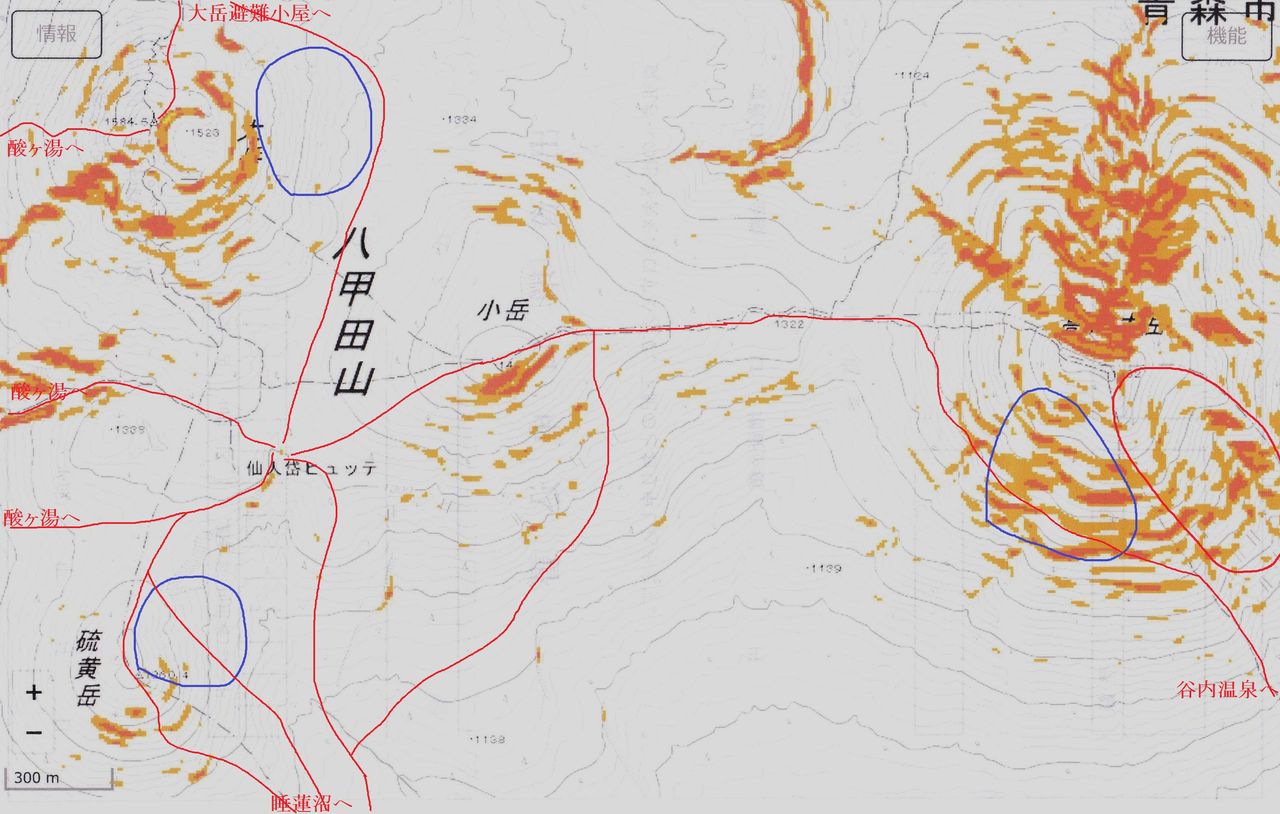

八甲田大岳・硫黄岳・高田大岳周辺。

大岳の東斜面の青○部分は、無木立で最高のバーンだが、降雪直後は注意です。

表層雪崩が多い処。(火口縁の2箇所に亀裂が有ると、山岳同人たかじょの情報2/2)

硫黄岳東斜面も同様です。

今年の正月明けに、稜線に亀裂が入り、翌日に大規模な面発生の雪崩が起きました。

高田大岳の南東斜面の赤○部分は、春先に底雪崩が起こる処です。

下の写真です。赤○部分内は全面赤でなければなりませんね・・・

この斜面は雪崩れる事で有名なので、谷地温泉に滑る時は、

無木立斜面(写真のバーン)に入らない様に、林間から温泉に降りてます。

尾根を挟んだ南斜面(青○部分)にも、雪崩予想の色が付いてますが、

斜度は有るものの青森トド松林で、過去何度か巻いたが、雪は安定しています。

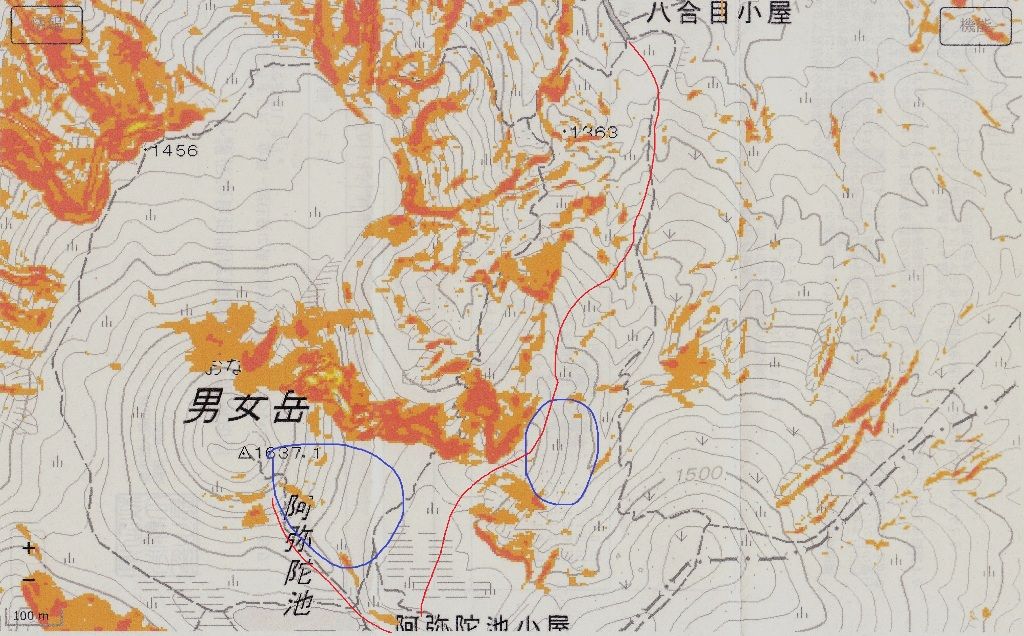

秋田駒ヶ岳 男女(おなめ)岳周辺。

男女岳の登山道を挟んだ東斜面の青○部分は、表層雪崩が起き易い斜面です。

八合目小屋⇔阿弥陀小屋間の青○部分は、通過時はいつも緊張の処です。

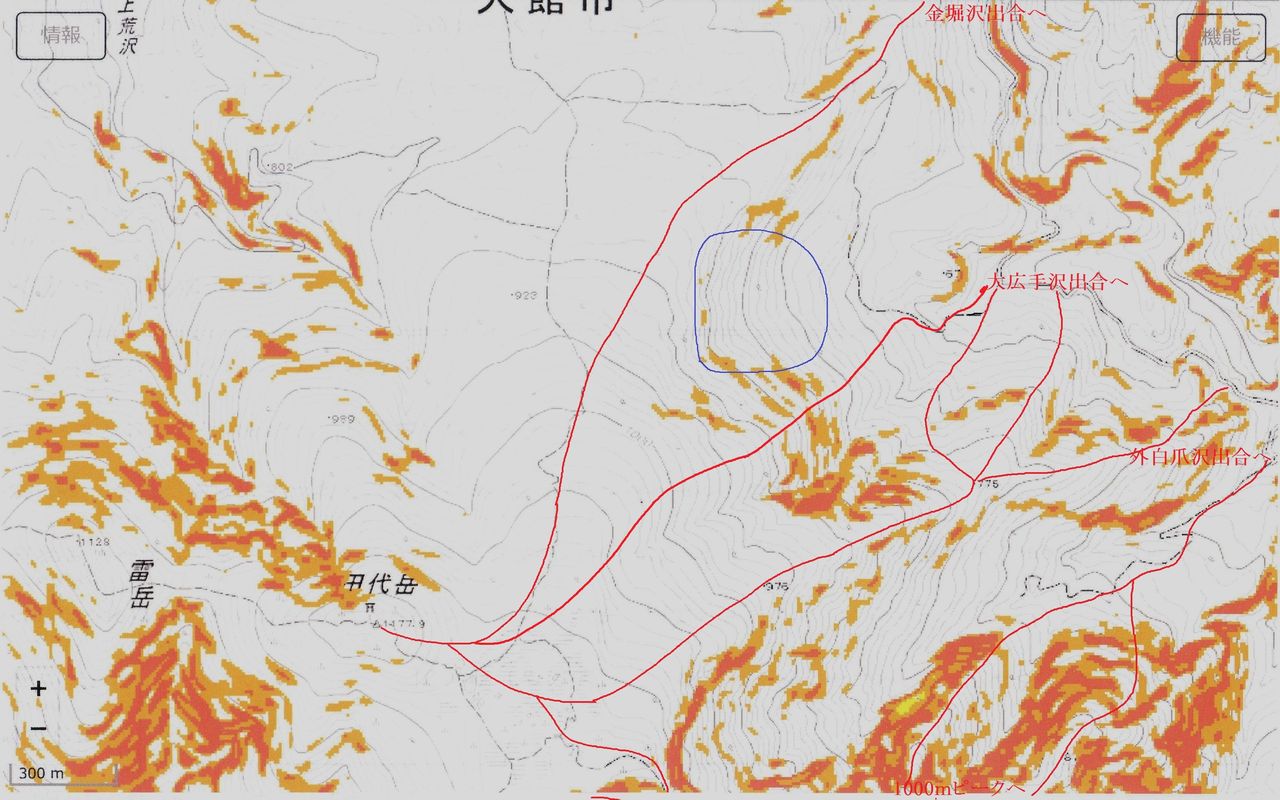

大館 田代岳周辺。

よく往く田代岳の青○部分は、通る者は無いが毎年横亀裂が入り全層雪崩の処。

こうして作図して見ると、

【この雪崩関連図は、計算により機械的に斜度から危険性を評価したもので、

雪崩の危険度そのものを評価したものではありません。】が、良く判ります。

情報も大事だが、雪崩を避けるには、体験+知識+〝動物的勘〟が必要かと・・

何故なら、兎・テン・カモシカの足跡を見ると、

ほとんど危険な処には立入ってませんからね・・・

コメント